Winterwanderung des Vereins

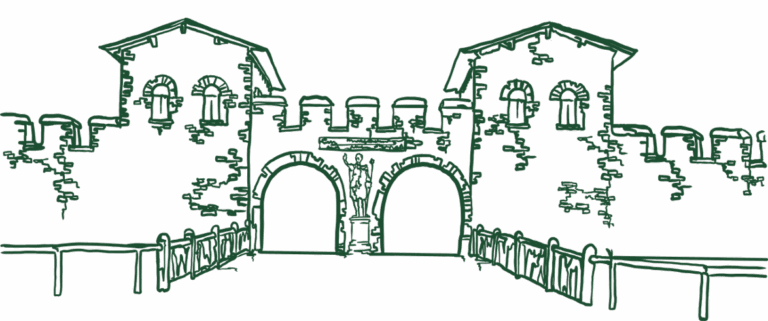

Am Samstag den 7. Februar 2026 laden wir Sie herzlich zu einem gemeinsamen Winterspaziergang mit Einkehr im Landgasthof Saalburg ein (Speisen und Getränke zahlt jeder selbst). Wir treffen uns um 11:30 Uhr an der Bushaltestelle Bad Homburg Saalburg (Anfahrt aus…